Этапный неврологический контроль включает:

• определение силы, уравновешенности и подвижности основных нервных процессов.

• исследование рефлексов;

• исследование черепных нервов;

• исследование координации движений;

• исследование основных видов чувствительности;

• исследование нервно-мышечного аппарата;

• исследование анализаторов.

С учетом специфики вида спорта иссле-дуется функциональное состояние следующих анализаторов:

• стрелковый спорт, биатлон, пятиборье, бокс — слуховой анализатор;

• фигурное катание, гимнастика, прыжки в воду и на лыжах с трамплина, фристайл, бобслей, санный спорт — вестибулярный анализатор;

• игровые виды спорта, стрелковый спорт, биатлон, пятиборье — зрительный анализатор;

• бокс, тяжелая атлетика — зрительный анализатор (с обязательным исследованием глазного дна и измерением внутриглазного давления).

Исследование силы основных нервных процессов. О силе основных нервных процессов можно судить по ответам на вопросы, касающиеся работоспособности, длительности поддержания высокого ее уровня, сопротивляемости утомлению,

настойчивости и упорства в овладении спортивными навыками, реакции на заведомо сильного противника, воли к победе, умения мобилизоваться. Специального внимания и анализа требуют особенности поведения на соревнованиях, стартовых реакций, отношения к неудачам.

Исследование уравновешенности и подвижности основных нервных процес-сов. Уравновешенность основных нервных процессов выявляется в устойчивости настроения, умении сдерживаться. О подвижности нервных процессов принято судить по скорости перехода от одного вида деятельности к другому, приспособляемости к меняющимся условиям, быстроте засыпания и крепости сна, тому, как быстро происходит усвоение новых технических приемов.

В качестве критериев функциональных возможностей центральной нервной системы могут быть использованы также:

— показатели критической частоты световых мельканий;

— показатели латентного времени двигательной реакции.

Исследование рефлексов. В практике спортивной медицины на верхних конечностях исследуют карпорадиальный рефлекс, а также рефлексы сухожилий двуглавой и трехглавой мышц; на нижних конечностях — коленный и ахиллов рефлексы. Кроме того, анализируют брюшные и подошвенные рефлексы.

При исследовании сухожильных и кожных рефлексов учитывают их наличие, степень живости и симметричность. Оценка степени живости рефлексов у спортсменов производится по 3-балльной системе: 1 — низкие рефлексы, 2 -рефлексы средней живости и 3 — высокие рефлексы. Отсутствие рефлекса обозначается «О».

Поскольку напряжением мышц рефлексы у спортсменов могут быть заторможены, при их определении для отвлечения внимания используют прием Ендрашека, заключающийся в том, что обследуемому предлагается сцепить согнутые пальцы одной руки с пальцами другой и с силой тянуть руки в стороны. Можно рекомендовать смотреть вверх, сильно стиснуть зубы, считать, отвечать на вопросы и т.д.

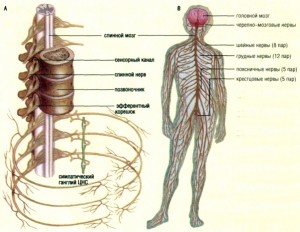

Исследование основных черепных нервов. В практике спортивной медицины обязательно исследуют зрительный, глазодвигательные, тройничный, лицевой и слуховой нервы, которые наиболее часто поражаются у атлетов, перенесших закрытые черепно-мозговые травмы (велосипедистов, боксеров, футболистов, хоккеистов и др.).

При этом определяют:

— зрительный: острота зрения, поле зрения, прямая и содружественная реакции зрачков на свет, состояние глазного дна;

[Нарушения зрения развиваются как при глазных, так и при неврологических заболеваниях. В тех случаях, когда не выявляют поражений глаза, объясняющих зрительное расстройство, необходимо исключить неврологическое заболевание, вызывающее поражение зрительных нервов, проводящих путей или затылочной доли.]

— глазодвигательные (глазодвигательный, блоковидный, отводящий): равномерность зрачков, объем движений глазных яблок, поднимание верхнего века;

[Глазодвигательные расстройства в виде паралича или частичного пареза одной или нескольких мышц глаза могут возникать при поражении глазодвигательных нервов, ствола или полушарий головного мозга, а также самих мышц.]

— тройничный: болевая, тактильная, температурная чувствительность лица, надбровный рефлекс (смыкание век при ударе молоточком по надбровной дуге или переносице), роговичный рефлекс (моргание при проведении ваткой по роговице) и вкусовая чувствительность языка (для исследования вкуса раствор сладкого, кислого, горького или соленого вещества наносится на симметричные участки высунутого языка: раздельно на его заднюю треть — область иннервации язы-коглоточного нерва и передние две трети область иннервации лицевого нерва);

— слуховой: острота слуха и симптомы раздражения в виде ощущения шума, свиста, гудения, треска и т.п., а также извращение восприятия звуков (острота слуха определяется отдельно для каждого уха; в норме шепотная речь различается на расстоянии свыше 6 м, а разговорная -на расстоянии 15-20 м);

[Нарушения слуха бывают следствием как заболеваний уха, так и неврологической патологии. Когда нарушение слуха нельзя объяснить поражением наружного или среднего уха, вероятно заболевание слухового нерва или кортиева органа, расположенного в улитке. Крайне редко снижение слуха возникает при двустороннем поражении ствола или височных долей полушарий головного мозга. Нередко причиной снижения слуха является обычная серная пробка в наружном слуховом проходе.]

— лицевой: состояние мимической мускулатуры (пациента просят оскалить зубы, надуть щеки, свистнуть, зажмурить глаза, нахмурить брови) и симметрия но-согубных складок.